GW真っただ中の5/3の午後の山口家住宅横の駐車場では、子供たちが自作した唯一無二の「My凧」を風になびかせています。ご覧ください。

好天の下山口家住宅にて古くから伊勢原に伝わる「せんみ凧」作りが「玉川せんみ凧保存会」の皆さまの指導で行われました。子供たち19名と付き添いの大人2名が午前中、保存会の皆様が準備された白地の「凧」に色付けを行い、午後は駐車場広場にて凧あげを元気よく行いました。また昼休みには「おはなしばる~ん」の皆様による絵本読み・クイズなどが行われ、多くの保護者の方を含め青空の下でのびのびとGWの1日を過ごされました。先ずは午前中の模様を5枚の写真にて紹介致します。

天井に明治時代の鯉のぼりが舞う山口家住宅では4/30(土)に林家たけ平師匠による落語独演会が開催されました。演題は「悋気(りんき)の火の玉」と「徂徠豆腐」です。前者は問屋の主人が吉原で馴染みになった花魁であった「妾」と「本妻」との間で織り成す男女の機微が、両女性がが亡くなり火の玉になっても続くお噺でした。後者は儒学者荻生徂徠がまだ貧しかったころの生活を助けた豆腐屋が、後に火事で焼きだされ生活に困っている時に出世した徂徠が助けてくれたお噺です。因みに「荻生徂徠」は明暦3年の江戸の大火事「振袖火事」のあと、「町火消」の提案を江戸幕府に行い、8代将軍吉宗と町奉行であった大岡越前守が「江戸町火消」を組織化しました。

主屋では国登録有形文化財の住宅に相応しく、明治時代と昭和時代中期の鯉のぼりと、昭和時代の五月人形が飾られました。明治時代の真鯉は約3間と大きく丈夫な布に手書きの色付けがされています。緋鯉は本染めの1間半のものです。昭和時代中期の真鯉と緋鯉は黄色が配されているものです。また住宅の奥座敷・書院の間には五月人形が飾られています。横に置かれている桃太郎人形は山口家11代のご当主のものだそうです。共に5月15日(日)まで飾られています。この鯉のぼりの下では、4月30日(土)には「林家たけ平(真打)の落語独演会」が、5月3日(火・祝日)には「せんみ凧作り」が行われます。是非訪ねていただき古の文化に触れてみて下さい。

山口家の御当主は4年半前の脳梗塞のリハビリ中ですが、左手でパソコンを使いフェースブックなどで元気に楽しんでおられます。

今日は電動車椅子に試乗しておられました。左手で器用に運転し北梅林まで何の問題なくゆくことが出来ました。これからこれで庭を楽しまれるようです。

3月5日の今日は二十四節季でいう「啓蟄」です。昨年の「立冬」の11月7日に前庭の松の木に県立技術校にて講師をされておられた瀬戸様により巻かれた「菰」が「啓蟄」の今日、瀬戸様とご息女の手により外されました。「菰巻」は江戸時代に大名の庭園の松を護るために始められた習慣です。瀬戸様のお話では今は菰巻の中に松の木の害虫に成長する幼虫はいないそうです。古来からの風習を絶やさないための活動が山口家住宅では今日も行われています。

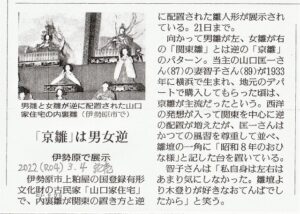

ウクライナ危機の昨近ですが、昨日3月3日は日本古来からの伝統を引き継ぐ「ひな祭り」でした。山口家住宅の奥座敷「書院の間」に飾られている「お雛様」が読売新聞の取材を受け、その記事が今朝の朝刊に掲載されましたので紹介致します。

江戸末期の代官所の設えの雨岳文庫山口家住宅の書院の間では昭和初期のお雛様が飾られています。また、住宅周りの梅林では梅の花が開花しています。寒い日々が続いていますが、早春の陽光を求めて咲いている梅花と、派手さは有りませんが昔懐かしいお雛様を訪ねて伊勢原市上粕屋の国登録有形文化財・山口家住宅を訪ねられたら如何でしょうか。浮世絵展もご覧になれます。