山口家住宅

山口家住宅は、木造2階建て、片入母屋造・トタン葺で、主要部が梁間6間・桁行10間の大規模民家です。

1階には広い土間があり、床・違棚・付書院を設けた座敷を持ちます。また、民家ながら2階が設けられているのも特徴で、2階の座敷は随所に精巧な細工が施された凝った数寄屋造です。また、山口家住宅には多くの障壁画や欄間が残されています。

山口家住宅の主屋と離れの2棟は、1998年(平成10年)に国の登録有形文化財に登録されました。

山口家住宅の歴史(最後の地代官所)

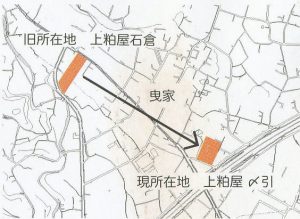

山口家住宅は1834年(天保5年)頃の建築と推定されています。山口家は、明治2年までは、現在地から北西に700mほど離れた上柏屋村石倉に居を構えていましたが、1860年(万延元年)、領主であった旗本の間部(まなべ)氏から、住居を移転の上で間部家の「地代官所」とすることを指示され、1864年(元治元年)、土地の者に対して「これからは役所と唱えるように」と指示されました。

そこで、石倉から現在の地である七五三引へ曳家をすることになりましたが、曳家の途中で幕府は瓦解してしまったため、地代官所は一般の山口家住宅として現在に残りました。山口家住宅が「最後の地代官所」と言われる所以です。

その名残は、殿様を迎えるために作られた式台、凝った造りの殿様用の部屋や障壁画など至るところに見られます。

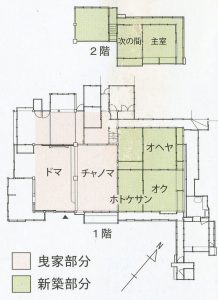

山口家に残る資料から、山口家住宅は、1869年(明治2年)に曳家してきた江戸時代の建築の部分と曳家直後に新築した部分を併せ持つことがわかります。曳家部分はドマとチャノマの南側部分で、ホトケサン・オクや2階などの北側部分は曳家直後に新築されたもので、新築工事は1871年(明治4年)に終了しました。

曳家(ひきや)

現在の山口家住宅は、1834年(天保5年)頃建築の住居を、石倉から曳家(住居を建てたまま引っ張って移転すること)してきたものです。曳家は1869年(明治2年)9月15日から同年10月26日まで行われました。曳家では延べ930人が従事し、沿道では出店が出るほどの賑わいをみせたといいます。

山口家の祖先は、関ケ原の合戦後に筑前福岡藩を領した黒田筑前守の家臣、野田平右衛門です。その孫、野田左五兵衛良久の時に相州上粕屋村に居を移し、山口の姓に改めました。

山口家の居村・上粕屋村は旗本5家のうち、間部氏の知行に属し、その知行地は七五三引と呼ばれていました。

山口家は、5代目当主山口佐七が間部主殿頭の勝手御用を務める小姓として登用されて以来、6代目左司衛門、7代目作肋の3代にわたって間部氏に仕え、その功によって、江戸屋敷では士分として五人扶持を与えられ、国許でも苗字帯刀が許されるなど、名主として村内でも別格の地位にありました。

1860年(万延元年)、間部氏は山口家住宅を間部家の地代官所とすることとし、1864年(元治元年)、上粕屋村の主だったものたちを集めて「以後は、山口家住宅を役所と呼ぶ事」「山口氏を代官とする」ことを申し渡し、それ以後、明治までの間、山口氏は間部家の地代官を務めました。

山口家8代目左七郎は相模国足柄上郡金子村の名主間宮若三郎の次男で、1871年(明治4年)8月に山ロ作助の養子となり、1872年(明治5年)に家督を相続しました。

左七郎は、1878年(明治11年)に大往・淘綾(ゆるぎ)両郡の郡長に就任、1886年(明治19年)に県会議員、1890年(明治23年)には第1回衆議院議員に選出されるなど、様々な要職を務めました。

また、左七郎は、相州を代表する自由民権家であり、1881年(明治14年)に結成された相州最初で最大の民権結社「湘南社」の社長に就任し、学習活動に力を尽くしました。講学会の会場として使われるなど、その活動拠点であった山口家住宅には、多くの民権家が出入りしました。その痕跡が、座敷や仏間の襖、軸や額、長押に並んだ提灯など、部屋のあちこちに今でも残されています。

なお、雨岳文庫(うがくぶんこ)の「雨岳」は左七郎の雅号で、大山(雨降山)のことです。